Große Teile des heutigen Ortes Westerndorf St. Peter, nördlich von Rosenheim, ruhen auf einer dicken, roten Schicht, die aus Abermillionen von römischen Gefäßscherben besteht. Bei jeder Erdbewegung im Dorf werden solche Geschirrbruchstücke zutage gefördert. Ein einzigartiges Phänomen, mit dem sich die Wissenschaft seit dem Jahr 1807 beschäftigt. Doch erst systematische Ausgrabungen im Jahr 2013 haben endgültig Licht in das Dunkel gebracht: Bei dem Scherbenmaterial handelt es sich um den Produktionsausschuss mehrerer Großbetriebe, die während des 3. Jahrhunderts n. Chr. in beinahe industrieller Massenproduktion feines Tafelgeschirr – sogenannte Terra sigillata – gefertigt haben.

An der Stelle des heutigen Westerndorfs lagen die Tongruben, in denen das Rohmaterial für die Töpfereien gewonnen wurde. Abgebaute Bereiche hat man einfach mit Produktionsabfällen wieder aufgefüllt und überschüttet. Dazu gehören Gefäße, die im Brennofen rissig oder farbfleckig geworden sind, oder kleine Abplatzungen zeigen.

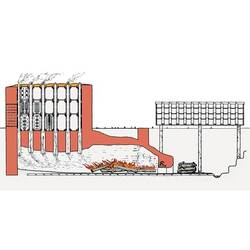

Entsorgt wurden aber auch der Schutt von abgerissenen Töpferöfen und viele gebrannte Tonbatzen. Mit diesen Batzen aus ursprünglich noch weichem Ton hatten die Brennmeister die hohen Gefäßstapel in den Öfen fixiert, damit sie nicht umfallen konnten. Beim Brennvorgang wurden die Batzen dann ausgehärtet und bewahrten somit neben den Gefäßabdrücken auch viele Fingerabdrücke der Töpfereiarbeiter.

Die Bestückung der großen Öfen lässt sich pro Brennvorgang auf mehrere Tausend Gefäße schätzen. Der Jahresausstoß der Töpferei dürfte insgesamt bei einigen Hunderttausend Gefäßen pro Jahr gelegen haben. Die Produkte aus Westerndorf wurden über den Inn und die Donau bis in das heutige Bulgarien und im Nordosten bis nach Polen verhandelt.