Auf dem Bullenheimer Berg wurde 1989 ein Depotfund aus der Zeit zwischen dem 12. und 9. Jh. v. Chr. entdeckt. Noch heute ist ein 3 km langer Wall der einstigen monumentalen Höhensiedlung im Steigerwald erhalten. Dort auf dem Berg lagen in einem bauchigen Tongefäß zwei längliche Goldbleche, sechs Goldblechbuckel sowie sechs goldene Spiralringe. Die Blechobjekte zeigen eine Kreisaugenverzierung. Darunter befanden sich bronzene Sicheln, Beile, Meißel und Ringe. Die Goldobjekte stellen wohl die Bestandteile einer Zeremonialtracht dar.

Die Fundumstände des mittelbronzezeitlichen Ensembles von Hammersdorf sind dagegen unklar. Allerdings deutet seine Zusammensetzung darauf hin, dass es sich nicht um ein Grab, sondern auch um eine Deponierung gehandelt hat. Sie besteht aus einer größeren und einer kleineren Goldblechscheibe mit umgeschlagenem Rand. Die größere Scheibe ist mit kleinen plastischen Buckeln verziert, die von einem wellenförmigen Band umzogen ist. Die kleinere Scheibe ist durch konzentrische Linien und Bänder mit Querlinien gegliedert. Weiterhin sind ein gefalteter, etwa 2,5 m langer Goldblechstreifen, zwei Drahtspiralen sowie ein Golddrahtknäuel enthalten. Der zentrale Mittelbuckel und die konzentrischen Linien der beiden Scheiben deuten auf eine Sonnensymbolik und einen rituellen Hintergrund hin.

Weitere Medien

„Nach Golde drängt,

Am Golde hängt

Doch alles!“

… dies lässt Johann Wolfgang v. Goethe Gretchen in seinem „Faust“ ausrufen. Und tatsächlich, bereits früh wurden Menschen vom warmen Glanz des Edelmetalls in Bann gezogen. In der Antike galt es als unzerstörbar und ewig und war mit Symbolik geradezu überladen. Schon im 5. Jahrtausend v. Chr. wurden im Gräberfeld von Varna [Aussprache: Warna] in Nordostbulgarien Goldobjekte in großer Menge zu den Verstorbenen beigegeben. Goldene Masken und Bleche spielten im ägyptischen wie auch im mykenischen Kulturraum eine bedeutende Rolle.

Bereits in der zweiten Hälfte des 3. Jahrtausends v. Chr. tauchen in reichen Gräbern der ausgehenden Jungsteinzeit nördlich der Alpen Goldringe und -bleche auf. Goldene Funde besitzen auch noch in der nachfolgenden Frühbronzezeit Seltenheitscharakter. Mitte des 2. Jahrtausends v. Chr., in der mittleren Bronzezeit, lässt sich dann eine langsame Zunahme von Goldfunden verzeichnen, was mit einer steigenden Ausbeutung näherer Lagerstätten erklärt werden könnte.

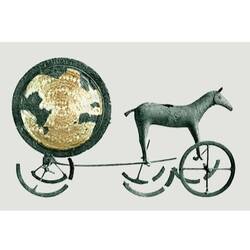

In der nachfolgenden Spätbronzezeit erlebt das Goldschmiedehandwerk eine Blüte. Zum rein Ästhetischen tritt eine kultische Komponente. Besonders in Depotfunden tauchen goldene Schmuckstücke, massive und blechdünne Gefäße sowie ganze Ornate, also festliche Gewänder auf, die vermutlich zu Zeremonialtrachten von Priesterinnen und Priestern oder zu Götterbildern gehört haben.